許可申請手続き

「許可」申請の行政手続きについて

申請する農地が4ヘクタール以下の場合は下記の手続きが必要になります。

申請書提出 意見付して送付 意見聴取

申請者 ⇒ ⇒ 市町村農業委員会 ⇒ ⇒ 県知事 ⇒ ⇒ 県農業会議

許可通知 ← ← ← ← ← ↙ ← 意見提出 ↙

提出書類について

提出する書類は3条、4条、5条とで書式に違いがあります。

提出する書類は3条、4条、5条とで書式に違いがあります。

さらに各市町村により書式が異なるうえ、市町村毎に農地事情も差異がありますので、手続き等について詳細を市町村毎に記載することは、できませんが、イメージをつかんでいただくために、書式について触れておきます。

(大分市の場合は市の農業委員会のホームページに行くと、書式を見ることが出来ます)

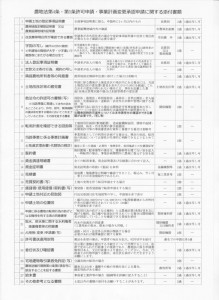

原本ではありませんが、私がホームページからダウンロードした「4条(転用)許可」関係書類を小さくしたものを、全部ではございませんが抜粋してみました。

ここでは、全部を載せることはできませんでしたが、これらの他にも、添付書類などが、状況に応じて複数必要になります。

参考までに同じく縮小版を添付しておきます。( ↓ クリックすると拡大表示されます)

これらは「大分市」の場合ですが、農業委員会は市町村毎に置かれていますので、申請書類は各市町村のホームページで確認できます。

これらは「大分市」の場合ですが、農業委員会は市町村毎に置かれていますので、申請書類は各市町村のホームページで確認できます。

以下に要点をまとめましたので、参考にされてください。

1・申請する農地の登記簿謄本

2・申請する農地の地番のわかる図面

3・転用候補地と付近の図面(縮尺1万分の1~5万分の1くらい)

4・転用候補地に予定する建物や施設の面積や位置のわかる図面

(縮尺500分の1~2000分の1くらい)

5・農地所有者以外の人が申請する場合は、農地所有者の同意書

6・耕作している人がいる場合はその人の同意書

7・他法令の許認可を完了している場合には、その証する書類

8・土地改良地区内にある場合は、土地改良区の意見書

9・転用農地の水利権者や関係する権利者の同意書

10・その他の参考書類

11・法人(会社など)が転用の場合は、定款(寄付行為)と登記簿

行政手続きの手順につきましては、「都市計画と農地の種類」のところで触れました通り、処分しようとする農地の所在や規模などで、行政機関の「許可」が必要なのか、「届出」で済むのか、また「市街化区域」の場合、都市計画課での確認が先なのか、「市街化調整区域」では農業委員会事務局での転用可能な区域の農地であることを確認、など手順が異なってきます。

では農地転用に際して審査されるポイントとなる部分を下記に挙げておきます。

1・資力と信用・・・具体的に転用のお金があるか。過去に農地法違反がないか。

2・転用予定の農地について権利者(賃借人など)の同意を得ているか。

3・転用後の建物等建設の具体性があるか。(とにかく転用だけしたいというのは難しいです)

4・転用予定地の周辺にある他人の農地に迷惑がかからないか。

5・一時転用の場合、元にもどせるか。

などです。

上記5項目については、農地法の制度趣旨から当然といえば当然の審査される事項になります。

考え方としては、仮にあなたが行政機関とした場合、後々トラブルが発生するのを防止するためには、どういった事実を確認しておけばよいか?といった視点から考えてみるとわかりやすいと思います。

農振除外申請手続き

宅地や駐車場に転用する農地が「都市計画と農地の種類」のところでご説明いたしております、「農業振興地域内」や、さらに「農用地区内」にある場合は、上記の「許可」申請手続きとは別に、もう一つ「農振除外」申請の手続きが必要になります。

この地域における手続きは、今までの「農地法」とは別の「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」という法律が関係しますので、手続きは「除外」申請と「許可」申請の2段階になります。

まず、前提として農業振興地域内、特にそこが「農用地区」内に存する場合、原則転用できません。と、申しますか転用できない地区を定めているようなものですので、行政機関が「転用はやむを得ない」と例外的に判断してくれるような材料が必要になります。

それは

1・必要性(例えば息子さん娘さんやお孫さんのためにやむを得ず家を建てるなど)

2・場所が適当であり、かつ、ほかに土地を持っていない(地区の中央ではなく、地区以外で代わりの土地を所有していないなど)

3・転用した土地周辺の農業振興に悪影響を及ぼさない(農作業の迷惑にならない、有害な影響がない)

4・農用地区内などであれば国や県が土地改良事業等を完了した翌年から起算して8年を経過していること

といった内容になります。

この「農振除外」手続きの受付は、通常の「許可」と異なり、年に1回もしくは数回のところが多く、加えて除外を認められるまでの期間も半年、1年とかかる可能性がありますので、長期的計画が必要になります。

以上の「許可」申請、「農振除外」申請の他にも個別の事情に応じて他の法律が関係することもあり、手続きもケースバイケースになりますので、全ての手続きを詳細に記すことは、割愛させていただきます。