農地法規制詳細

農地法の目的

農地法は、「国内農業の生産量を増大し、国民への食糧の安定供給を確保する」ため、「農地を農地以外のものにすることを規制」することと「農地の効率的な利用」について定めています。

農地と採草放牧地

農地とは、耕作の目的に供される土地のことをいいます。わかりやすく言いますと肥料を入れたり、耕したりなどの行為が行なわれる土地のことです。ですから登記簿上の地目が何であろうと、事実状態で判断されることになります。休耕地も原則農地になりますが、庭先の家庭菜園は農地に含まれません。

また農地に似た土地で採草放牧地があります。これは、農地以外で主として耕作または養畜事業のために牧草等を栽培したり放牧をしたりする土地をいいます。

ちなみに雑種地は農地等とは別になります。

地目には下記の種類があります。

農地法は何を規制しているか?

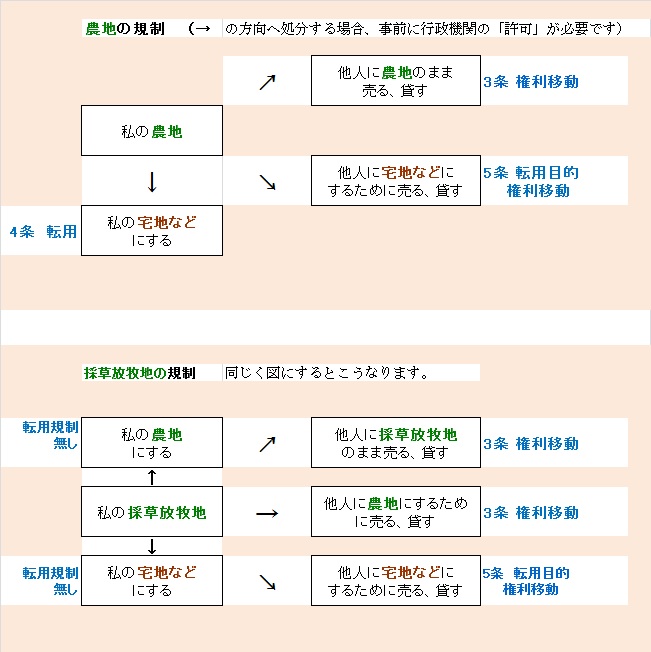

難しい言葉ですが、主に「権利移動」「転用」「転用目的権利移動」について規制しています。

(原則:この3つの行為をするには、事前に行政機関の「許可」が必要になります)

①例えば「農地の権利が他人に移動」つまり農地を農地のまま他人に売却しても、その新しい所有者が農業をする意志が無ければ、食糧は生産されませんので、このような農地取引を規制しています。

つまり、「農地を農地のまま売ったり(貸したり)する場合は、相手が農家などに限られる」とお考えいただければ、理解しやすいと思います。

②次に、農地を他の土地(宅地や駐車場、商業用地など)にするため「つぶす」行為、つまり農地の「転用」を規制しています。

③そしてこの「権利移動」と「転用」を一度に行なう「転用目的権利移動」を規制しています。

④その他、農地利用確保のために、「他人の農地を賃借」して耕作している人の権利も保護するための規制が設けられています。

では詳しく見ていきましょう。

権利移動(農地法3条)

これは、農地や採草放牧地について、そのまま他人に売る、つまり所有権を移転することを規制しています。この所有権(売買)の他に、地上権(土地上を自由に使う権利)、永小作権、質権(質入れ)、賃借権(お金で借りる)、使用貸借(借りて返す)など、使用することの権利を設定することも対象になります。

売買の他に貸すことまで対象とするのは、農家などの生産者以外に農地を引き渡してしまうと、農産物が生産されなくなるおそれがあるためです。よって、これらの権利設定の際は事前に行政機関の「許可」が必要です。しかし、抵当権は対象外です。なぜなら、お金を借りるため農地に抵当権を設定しても、農地の所有者や農地を使う人などに変化は無いからです。

農地転用(農地法4条)

自分の農地を、農地以外の土地(宅地や駐車場など)にすることを規制しています。自分の農地なのに自由に宅地等にできないのです。これには「農地を採草放牧地にすること」も規制されていますので「畑から放牧地ならあまり変わらないからいいだろう」と軽く考えてはいけません。同様に「許可」が要ります。(市街化のすすむ区域内での転用なら「届出」で済みます)

ただし、自分の採草放牧地を自分の農地や宅地等に変えることは、この4条では規制されていません。つまり、持ち主が変わらなければ、採草放牧地を他の土地に転用するのは自由ということです。

転用目的権利移動(農地法5条)

農地を農地以外の土地(例えば宅地や駐車場)にするため、または、採草放牧地を農地を除く採草放牧地以外の土地(同様に宅地や駐車場)にするために、権利移動(売ったり)することを規制しています。要するに、転用するために売ったり貸したりすることで、前の3条と4条を一度に行うようなことです。

ただし採草放牧地を他人に売って農地にすることは、この5条規制ではなく、3条規制が適用されます。ちょっとややこしいのです。

わかりにくいので以上の3つの条文を図にすると、下記のようになります。

↓ ↗ ↘ の方向へ処分する場合、原則として事前に行政機関の「許可」が必要です  このように、農地は、たとえ自分のものでも、他人に売ったり、貸したり、宅地にしたりすることが自由にできず、原則として、事前に行政機関の「許可」が必要になるよう規制されています。

このように、農地は、たとえ自分のものでも、他人に売ったり、貸したり、宅地にしたりすることが自由にできず、原則として、事前に行政機関の「許可」が必要になるよう規制されています。

農地の借地人の保護

その他上記3つの制限とは別に、農地法には、農地の賃貸借契約は書面によることや、賃貸借契約期間は50年以内とすること、そしてその契約期間満了の1年から6か月前までに契約更新を断っておかないと、契約をそれまで通りに更新したものとみなされるなど、借地人保護の規定があります。

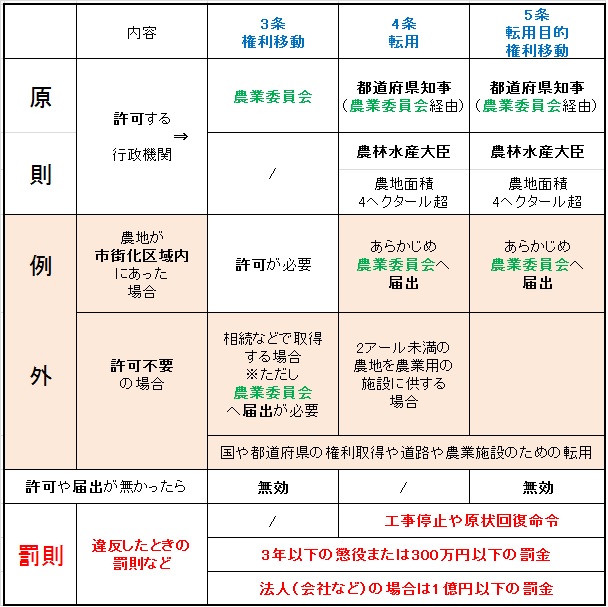

許可を受けるところ

原則として権利移動(売ったり貸したり)については、農業委員会の「許可」が必要になります。転用や転用目的権利移動については、農業委員会経由で大分県知事の「許可」が必要になります。

原則として権利移動(売ったり貸したり)については、農業委員会の「許可」が必要になります。転用や転用目的権利移動については、農業委員会経由で大分県知事の「許可」が必要になります。

更にこの場合、転用農地が4ヘクタールを超える面積の場合は農林水産大臣の「許可」が必要になります。

ただし、土地収用や相続など例外的に「許可」が不要な場合や、市街化区域内(市街化を積極的に進める地域)では、農地転用に関しては農業委員会への「届出」で済む場合もあり、ちょっと複雑です。

罰則などについて

このように、農地の売買、転用には、事前の「行政手続き」が必要なため、「許可」無く売買した場合は効力が生じない(例えば登記ができない)ですし、無断転用の場合は元に戻せと(原状回復)命令されたり、最悪の場合、違反者には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられ、当事者が会社などの法人であれば1億円以下の罰金処せられることがありますので、十分な注意が必要です。

以上、農地法で規制される3つ(売買と貸し借り、転用、売買貸し借りのための転用)について「許可」申請をしたり、「届出」を提出したりする行政機関と違反した場合の罰則等を図に整理しましたので、ご参照ください。

※農地の場合の「許可」とは、行政機関に申請を出して認可してもらうこと、

※農地の場合の「許可」とは、行政機関に申請を出して認可してもらうこと、

「届出」は、「そのようにすることを届け出る」こと、とお考えください。

これからご自分の農地の転用や売買をお考えの方へ

結論から申し上げますと、農地はたとえ自分の物でも、一般的な不動産のように、自由に売ったり、貸したり、使わせたり、または農地を勝手に宅地や駐車場など農地以外の土地に変えてしまうことは、農地法という法律により規制され、さまざまな制限を受けるのです。さらに「農業振興地域」内に所有している場合は、これらの規制が更に厳しくなり、処分すること自体が非常に難しくなります。(くわしくは「都市計画と農地の種類」のページをご参照ください)

また、農地のこのような処分は一生に何度も経験するものではありませんので、複雑な内容を勉強しても、農業委員会の許可等はケースバイケース(法令により細かく決められている)のため、勉強したことが次回に役立つかどうかもわかりません。

加えて、仮に良く勉強されて、ご自分で手続きをすべて完了し「ホッ」としたところ、その後、固定資産税が何倍にも跳ね上がり、ビックリということにもなりかねません。必要以上に農地を転用することはお勧めしません。

農地の行政手続き相談は行政書士へ

このように、一般的な不動産と農地では、取扱いが大きく異なりますが、時間をかけて農地法等を勉強されれば、農業委員会の職員さんの指示に従ってご自分で手続きをすすめることも、十分可能ではあります。しかし何度も足を運ぶことになるかもしれません。

このように、一般的な不動産と農地では、取扱いが大きく異なりますが、時間をかけて農地法等を勉強されれば、農業委員会の職員さんの指示に従ってご自分で手続きをすすめることも、十分可能ではあります。しかし何度も足を運ぶことになるかもしれません。

また、農地の存在する場所によっては、許可が下りるまでにかなりの時間(1ヶ月、2ヶ月、半年、1年)がかかることもありますので、仕事がある方、忙しい方、そのような手続きを誰かに任せたい方であれば、行政書士に相談することをおすすめします。

また、農地の存在する場所によっては、許可が下りるまでにかなりの時間(1ヶ月、2ヶ月、半年、1年)がかかることもありますので、仕事がある方、忙しい方、そのような手続きを誰かに任せたい方であれば、行政書士に相談することをおすすめします。